こちらからの転載です。

9月8日におこなわれた、『未来市場創造会×kyobashi TORSO第3回 ~世界不況の中、地域を活性づけるエコノミックガーデニングとは?』の報告です。

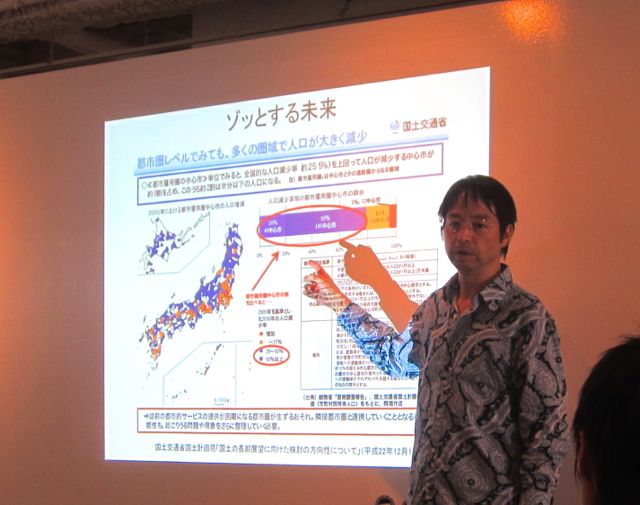

山本尚史先生による講演の概要は以下の通りです。

プロローグ

2050年には日本のほとんどの地域で人口減少が起きます。これは国土交通省国土計画局が発表した「国土の長期展望に向けた検討の方向性について」(平成22年12月)に書かれていることです。その結果、現在提供している都市的なサービスが提供困難になる恐れがあります。たとえば道路の整備不良や上下水道のメンテナンスが滞るというようなことです。このような状況は地方で特に激しく表面化し、地域企業と地域経済の悪循環が始まります。

この悪循環は「高齢化の進展」「福祉関連支出の拡大」「財政赤字拡大」「公的サービス劣化、地域の魅力減退」「事業継続や事業継承の減少」「地元での労働需要の減少」「若年層の流出」「税収減」「資金が地域外へ流出」「輸入品との競争」「全国ブランドやチェーン店への需要増加」「減益」「投資減少」などが複雑に絡み、その根源にある要素は「地元企業の生産品の需要減少」となります。もし「地元企業の生産品の需要減少」を抑えることができ、仮に需要を増加することができたら、これらの悪循環は好循環に変化する可能性があります。しかし、各地域でそのような未来が来るべきビジョンが描けてない。そのようなビジョンが描けるとしたら、それはどのようなものになるか。地域活性化が到達すべき要素は以下の通りです。

・仕事でも、生活全般でも、人々が共に生きていると実感できる。

・個々人多様な希望や要求が再短時間で実現できる。

・環境負荷を軽減する。

・開かれた、自立性のある、小さな共同体を作る。

これが実現するためには「先端技術を活用する里山共同体」を作るべきだと考えています。

そもそも地域の富の源泉とは何でしょうか? 地域の人々が「多様で」「つながっていて(内部も外部も)」「価値ある情報のやり取り」をしている状態といえるでしょう。そのためにはいままでの考え方とは違うものの考え方をしなければなりません。

たとえば、いままではいかに「供給拡大」をするかが課題でしたが、これからはいかに上手に「需要減少」させ、付加価値が残せるか。または、いままで地方行政は産業について考えてきましたけど、大括りの産業を考えるのではなく、ひとつひとつの企業に目を向ける必要が生まれるでしょう。いままでは「公平・平等・中立」でやってきましたけど、企業も人口も密度が下がるのですから、そのなかでどのように「選択と集中」をおこなうかが問われるようになるでしょう。さらに、いままでは景気の動向によって「緊急対策」を掲げてきましたけど、これからはじっくりと育てることのできる「長期的取り組み」が大切になるでしょう。いままでは地方行政にとって「企業誘致」が大切でしたけど、これからは大企業の誘致より、地元企業の長生や繁栄に重きを置くべきでしょう。

このような変化を受け入れて、地元に高い付加価値を残すことが地方行政に求められるようになってきます。これがうまくできないと、国土交通省が言っていたような状況があちこちで生まれます。その結果、東京や大阪のような都市にも影響が表れるようになるでしょう。

このような状況が生まれないよう、新たなビジョンを生み出すために、エコノミックガーデニングが必要となってきます。

エコノミックガーデニングを短い言葉で表現すると、以下のようなものになります。

企業家精神あふれる

地元の中小企業が

長生きして繁栄するような

ビジネス環境を創出する

“『未来市場創造会×kyobashi TORSO第3回 ~世界不況の中、地域を活性づけるエコノミック・ガーデニングとは?』報告” の続きを読む